からだと心に優しい秋の味覚🍠

秋の風が少し冷たくなってくると、どこからかふわっと香る焼芋のにおいがしてきます。手にしたときのあたたかさと、ほっくりした甘さに、思わず笑顔になってしまいますね。焼芋は、秋から冬にかけてがいちばんおいしい旬の食べ物です。夏に収穫されたさつまいもを少し寝かせることで甘みが増し、寒い季節にぴったりの「天然のスイーツ」になります。 さつまいもには、食物繊維がたっぷり含まれています。お腹の調子を整えてくれたり、腸の中で善玉菌を育ててくれたりする働きがあります。また、焼いても壊れにくいビタミンCや、余分な塩分を体外に出してくれるカリウムも豊富で、自然の恵みがぎゅっと詰まっています。 焼芋の甘さは、ゆっくり火を通すことでデンプンが糖に変わるために生まれます。しかも血糖値の上がり方がゆるやかで満足感も得やすく、冷やすと「レジスタントスターチ」という成分が増え、腸にやさしく、ダイエット中のおやつにも向いています。 皮ごと食べるとポリフェノールや食物繊維をより多く摂ることができます。1本でおよそ200キロカロリーなので、ご飯の代わりにしたり、小腹がすいたときに半分だけ食べたりするのがおすすめです。ヨーグルトやナッツと組み合わせると、栄養バランスもさらに良くなります。 そして、焼芋のいちばんの魅力は「心まであたためてくれる」こと。寒い日に両手で包むと、そのぬくもりがじんわり伝わり、香ばしい香りとやさしい甘さは疲れた心をそっとほぐしてくれます。旬の焼芋は、自然の甘さとぬくもりを感じられる、小さなしあわせです。ほっとひと息つきたいときに、ゆっくり味わってみてください♪

残暑に負けない、毎日の元気習慣

夏のピークを過ぎても、残暑の厳しさは油断できません。 昼間の強い日差しにさらされ、夜になっても気温が下がらないと、体力が消耗し、食欲も落ちやすくなります。この時期に体調を崩してしまうと、せっかく訪れる秋を楽しめなくなってしまいます。 だからこそ今こそ大切なのが「残暑に負けない身体作り」です。 無理にスタミナ料理を食べるのではなく、胃腸にやさしく栄養バランスの取れた食生活を心がけることがカギとなります。特に注目したいのは、身体の基礎を支える「たんぱく質」。筋肉や免疫細胞の材料となり、疲労回復にも欠かせません。 しかし、暑さで肉や魚をしっかり食べる気力が出ない時に便利なのが乳製品です。牛乳やヨーグルトは消化吸収に優れ、胃腸に負担をかけにくいため、夏バテ気味の身体にやさしく寄り添います。 さらに乳製品には、カルシウムやビタミンB群など、代謝や神経の働きを助ける栄養素も豊富。冷たい牛乳を一杯飲むだけで水分補給と栄養摂取を同時に叶えられ、ヨーグルトを朝食に添えれば手軽に腸内環境のサポートができます。乳酸菌の力で腸の調子を整えることは、免疫力維持にも直結します。 ここでおすすめしたいのが「明治ミルクで元気PREMIUM」です。カルシウム・たんぱく質・ビタミンDをしっかりとれる一本で、毎日の栄養補給を力強く支えます。 また「明治プロビオヨーグルトR-1」は、選び抜かれた乳酸菌が季節の変わり目に頼もしい味方となり、残暑のだるさ対策にもぴったり。 どちらも習慣的に取り入れやすく、忙しい日々に無理なく続けられるのが魅力です。宅配サービスを利用すれば、買い忘れの心配もなく定期的に届きますので、冷蔵庫を開けるといつでも“元気の源”が待っています。 残暑に負けない身体作りは、日々の小さな習慣から始まります。乳製品を取り入れて、健やかに秋を迎えましょう。

打ち水 ~暑さをやさしく追い払う、ひとしずくの涼~

昔から夏の風物詩として親しまれてきた「打ち水」。朝や夕方に玄関先や道ばたに水をまく光景は、どこかほっとする風情がありますね。打ち水はただの風習ではなく、ちゃんと涼しくなる理由があります。 そのひみつは「気化熱(きかねつ)」という働きです。水が地面で蒸発するとき、まわりの熱を奪い、このとき地面の温度が下がり、その冷たい空気が風にのって広がることで周りの空気もひんやりと感じられるのです。 打ち水は人の気持ちにもやさしい影響を与えてくれます。地面がしっとりとする見た目や、水がしみ込む音、そしてそこから生まれるちょっとした人とのふれ合い。打ち水には「涼しさ」だけでなく、「なごみ」や「つながり」もあるのです。 ただし、水は大切な資源。水道水をたくさん使うのではなく、お風呂の残り湯や雨水を再利用するのがおすすめです。また、日中の暑い時間より、朝や夕方にまいた方が効果が長く続きます。 自然の力を使って暑さをやわらげる打ち水は、クーラーのない場所でも涼感を得られる手軽で効果的な工夫です。今年の夏、打ち水でひとときの涼を楽しんでみませんか?

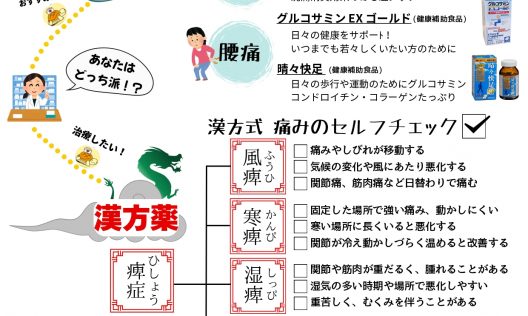

あなたの痛みはどれに当てはまる?セルフチェックシートで合うお薬を探そう!

肩こりや腰痛など、年齢とともに尽きない体の悩み…。お困りの方も多いのではないでしょうか。 今回はそんなよくある「痛み」と、それに合う配置薬や漢方薬の組み合わせをセルフチェックできるシートを作成しました! 体の痛みにお悩みの方はぜひ一度このシートを活用して、自分に合うお薬を見つけてみて下さい。 <いたみチャート> 布亀の漢方薬局ではお客様一人一人に合った漢方薬を調剤しております。 担当の薬剤師もおりますので、体の不調に関するお悩みは気軽にご相談ください! お問い合わせは下記のアンケートからお願いします♪ <漢方相談アンケート>webform.nunokame.co.jp/form/pub/nkorder/kanpo